La fragua de Curro Canales y la vueltecita de Cándida La Negra

Segunda entrega de FE DEBIDA: memorias flamencas del investigador portuense Luis Suárez Ávila. De sus visitas a las fraguas de Curro Canales y Diego El Gurrino. De Cándida La Negra, nieta de esclavos y casada con un gitano. De los libros de Rodríguez Marín, Joaquín Guichot y Demófilo.

En Andalucía La Baja, los niños estábamos al cuidado de las tatas. Milagros Guerrero Nieto, mi tata, decía que yo había nacido “en su poder”. Porque una tata tenía poder. Más poder que el padre, que la madre, que los abuelos, que los tíos… Era el parapeto de la disciplina materna y paterna. Creaba en los niños un horizonte estético que imprimía carácter. Era la directora de los juegos, la recitadora y cantora de oraciones, ensalmos, conjuros, romances, canciones de columpio, de rueda… Es impagable lo que yo aprendí de mi tata Milagros y de las de mis hermanos, Lola Paloma Laynez, Manuela Góngora Caballero, Antonia Cebrián León… ¡Esforzadas, sacrificadas, angelicales tatas de nuestra niñez! Ya casadas, con hijos, con nietos, nos siguen llamando “mi niño”, con tierno amor posesivo. Participan en todos los acontecimientos familiares, los alegres y los menos alegres. Son de los nuestros, como de la familia. A veces, más. De sus voces salían historias que, a pesar de ser alguna escabrosa, no repelían a sus oídos ni a los nuestros: los amores de Gerineldo y la infanta, yaciendo como marido y mujer; la infanta y el segador, la mujer del molinero y el cura…

Cuando yo tenía nueve años, aprobé ingreso de bachillerato y mi abuela María de los Ángeles me regaló una bicicleta de mayor, pero con el sillín y el manillar graduados muy bajo, de manera que yo llegara a ellos. Con esa bicicleta tuve una autonomía total. Mientras mis hermanos tenían que esperar a salir con las tatas o con la señorita Concepción-Eugenia, yo, desde las siete de la mañana, aquel verano, me escapaba con mi bicicleta a explorar mundos. Una mañana acerté a pasar por la calle de la Mazuela y encontré la fragua de Curro Canales, un gitano cuyo hermano, Ramón, había matado de una puñalada al cantaor Pepe Hano al salir del café cantante de El León de Oro, que lo supe mucho después. En aquella fragua se reunían gitanos aficionados a los gallos de pelea. Muchas veces, en torno a una botella de vino o de aguardiente, se ponían a cantar. Y aquel ambiente me sedujo. Así, un día y otro, yo me acercaba a la fragua y hasta ayudaba a Curro a encenderla y darle al fuelle. Esta historia se la conté una vez a Jon Juaristi, y él me mortifica, cada vez que me ha presentado en algún acto o en una conferencia. Dice que yo era un follador muy precoz, porque el oficio de darle al fuelle en la fragua se llama así.

«Pude comprobar que algunas coplas que yo había oído estaban en repertorios recogidos o por Rodríguez Marín o por Demófilo y empecé a darle importancia a aquello»

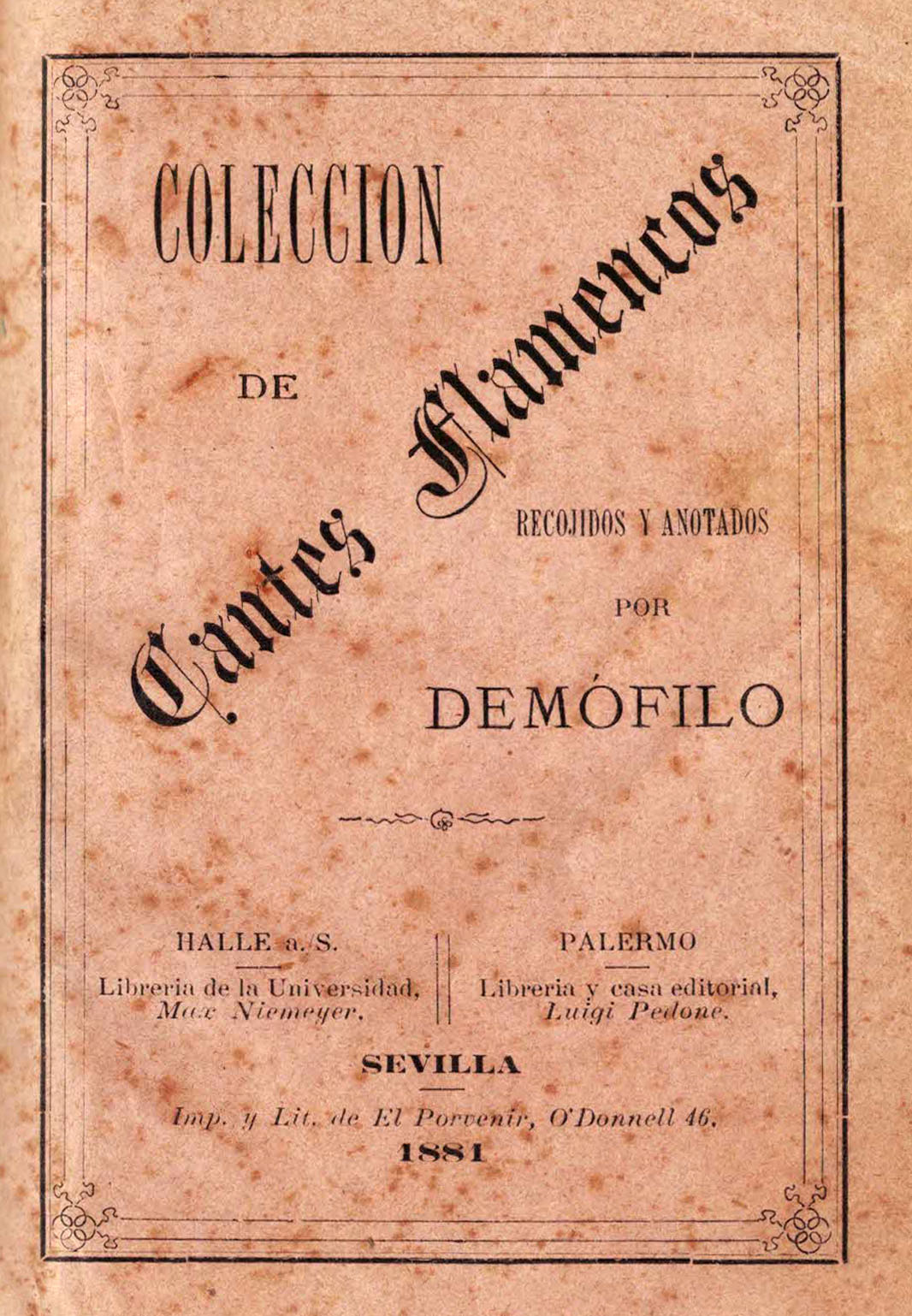

No fue esta la única fragua que frecuenté aquel verano. En la calle Espelete me hallé la de Diego El Gurrino, impresionante cantaor, descendiente de Juan el Cagón, que cita Demófilo en su Colección de cantes flamencos de 1881. Y en esta fragua presencié a Cándida La Negra, nieta de esclavos, casada con un gitano de la calle Lechería, dándose una vueltecita, mientras le cantaban:

Al pasar por un barranco

dijo un negro con afán:

¡Dios mío, quién fuera blanco,

aunque fuera catalán!

¡Vaya que voy

y pataítas en el culo

te doy!

A Cándida la conocía yo, porque iba a mi casa a pedir. Era una mujer muy bondadosa y la única persona de raza negra a la que yo había visto antes de que se construyera la Base Naval de Rota, en la que había muchos marinos de esa raza. Pero lo más notable es que Cándida estaba casada con un gitano, cuestión que mucho después me inquietó al comprobar los matrimonios mixtos y la influencia de la “negritud” con lo flamenco.

Aquel ambiente me sedujo de tal forma que, cuando con 12 años estuve en cama y retirado de todos, con unas fiebres tifoideas por comer ostiones crudos, creé en mi cuarto una biblioteca, honorablemente sustraída de la inmensa de mi padre, en la que fui reuniendo todo lo de Rodríguez Marín, que tenía mucho, lo de Joaquín Guichot, lo de Demófilo… Hasta que un día mi padre me sorprendió quitándole un libro y me lo pidió para darle un beso, porque me dijo que era la forma de despedirse de él para siempre. Y, en cierto modo, llevaba razón. Lo que entraba en mi cuarto, lo hacía mío y ya no salía más.

Así pude comprobar que algunas coplas que yo había oído estaban en repertorios recogidos o por Rodríguez Marín o por Demófilo y empecé a darle importancia a aquello.

Imagen superior: Luis Suárez Ávila, de pequeño con sus hermanos y la tata.