Anzonini de El Puerto: los boquetes en las suelas y la carne de bragueta

Tercera entrega de FE DEBIDA: memorias flamencas del investigador portuense Luis Suárez Ávila. De su amistad con Manuel Bermúdez Junquera, Anzonini de El Puerto. «Su baile era sublime».

De aquella época, cuando yo tenía más o menos trece años, data mi amistad con Manuel Bermúdez Junquera, Anzonini de El Puerto. Anzonini era un impresionante bailaor y, a veces, cantaor, sabedor de muchas historias de flamencos, que me puso en contacto con las vidas y milagros de Perico La Tatá, de Pepe Hano, de Rosa La Papera, de María La Ñaña, de Antonia La Obispa, de Moroncillo… Todo eso lo iba yo apuntando en un cuadernito que conservo. Sobre todo, Anzonini me enseñó a distinguir los cantes, a hacer compás. Eso de los cinco tiempos, los doce tiempos o los cuatro tiempos. Y me presentó a la familia de los del Cepillo y a María La de Churrasca, una gitana de 92 años que había sido bailaora en los cafés cantantes con el nombre de María La Guapa. Fue María la que me regaló una caja de zapatos llena de fotografías antiguas de flamencos que me fue identificando poco a poco y la que me dio norte de la familia portuense de los de la Juliana, que, según decía, eran todos de los Morones, cosa a la que yo no di ninguna importancia, pero lo apunté en mi libretita. Anzonini, con quien un día fui a Cádiz en el vapor, me presentó a Agustín El Melu, en el Bar Andalucía, y a Aurelio, en el Café Español, de los que hablaré más adelante.

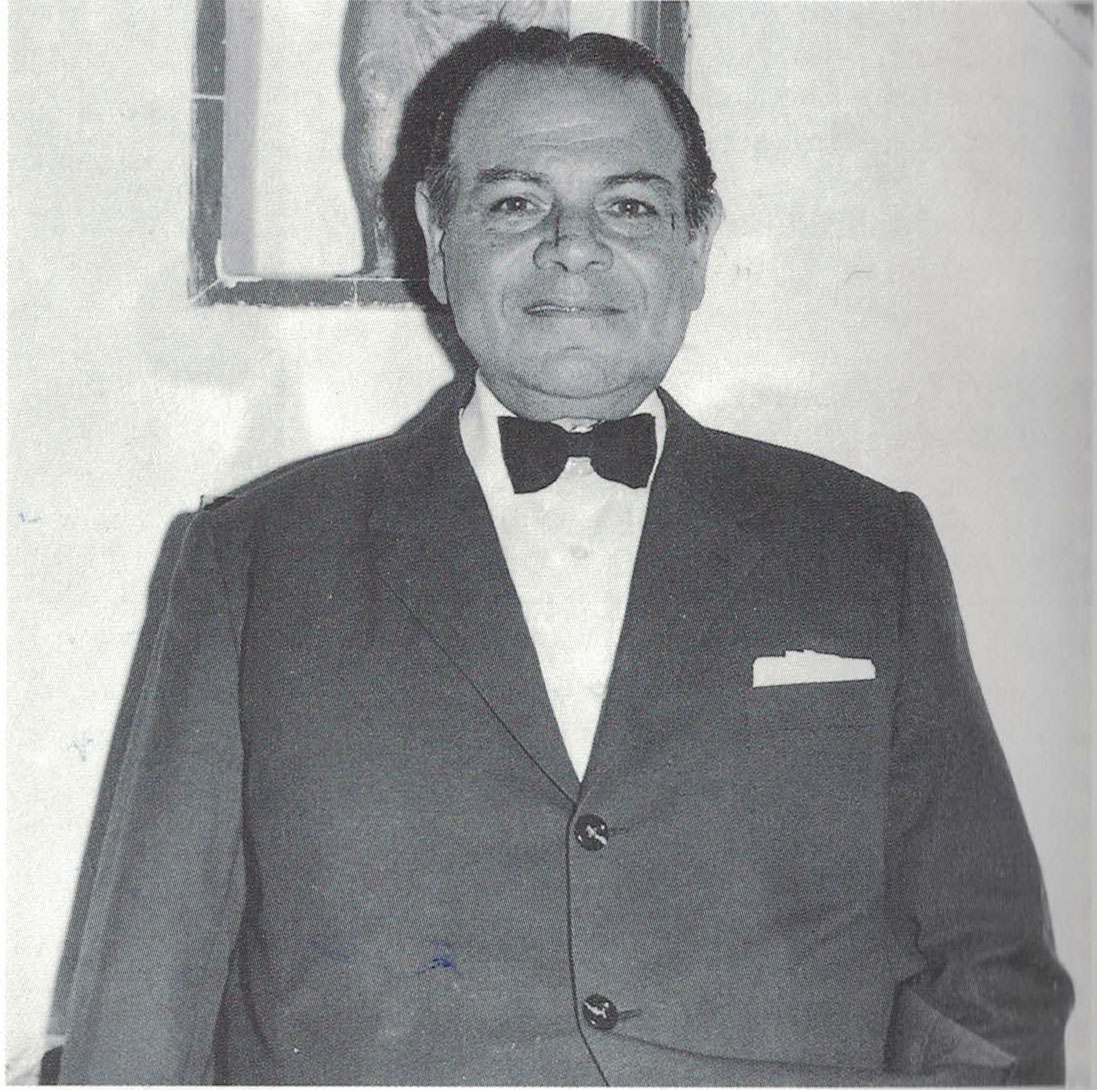

Dos o tres veces en las que estuvimos Anzonini y yo en Jerez, me presentó a Manuel Parrilla, en un bar de la calle Larga, y fuimos a la Venta El Volapié, decorada íntegramente con fotografía de flamencos. Manuel Parrilla y Aurelio me sorprendieron, porque los dos usaban en aquel tiempo corbata de pajarita, lo que les daba un cierto empaque de intelectuales. Parrilla me puso al corriente sobre su padre, Juanichi El Manijero, padre también del Tati, y de Gregorio Parrilla, tío de El Borrico y todos los antecedentes de su genealogía, lo que yo iba apuntando en mi libretita. Estando yo en eso, ambos, Anzonini y Parrilla, de pronto se pararon y saludaron efusivamente, en medio de la calle, a un señor que pasaba llamado Don José Cantos Ropero. Después supe su nombre, del que hablaré otro día.

«Anzonini en su baile necesitaba muy poco sitio. Alzaba despacio sus brazos con aire solemne y tocaba los pitos con los diez dedos de las manos, con la misma destreza que hacía compás con los nudillos sobre el tablero de una mesa»

Anzonini, en aquellos años, se ocupaba en El Puerto de cargar y descargar el carro de la carne en el matadero, cubierto por una especie de capucha de saco y muselina morena. Por cierto, que me explicó lo que llamaban “carne de bragueta”, que no era otra cosa que hurtar del matadero las mejores piezas de carne y esconderlas, colocándolas por la bragueta del pantalón, entre las dos perneras del mismo.

Anzonini era alto, rubio, escaso de dientes, con voz y desplantes algo histriónicos, bastante pícaro y visitante frecuente de mi casa. En una ocasión le vi los zapatos con dos impresionantes boquetes en las suelas y no se me ocurrió otra cosa que pedirle dinero a mi madre para comprarle unos zapatos. Le di el dinero a Anzonini y, a los tres meses, tenía los mismos zapatos. Yo no sé qué haría con el dinero.

Anzonini en su baile necesitaba muy poco sitio. Alzaba despacio sus brazos con aire solemne y tocaba los pitos con los diez dedos de las manos, con la misma destreza que hacía compás con los nudillos y los dedos de las manos sobre el tablero de una mesa. Su baile era sublime.

Además de en mi casa, lo vi bailar muchas veces en el Teatro Principal de El Puerto, en unos espectáculos benéficos que se organizaban, o incluso una vez en la Tienda de Milindri, en la portuense calle Sierpes, junto a la Plaza de Abastos, cuando yo pasaba por la calle, en medio de una gran juerga que, espontáneamente, se había formado. Allí estaban carniceros de la Plaza y jiferos del Matadero. Yo no pasé de largo. Me quedé un buen rato, en la puerta, admirado de aquello. Y me fui, aunque, contradictoriamente, no veía el momento de irme.

«Le di el dinero a Anzonini y, a los tres meses, tenía los mismos zapatos con los boquetes en las suelas. Yo no sé qué haría con el dinero»

A Anzonini le perdí momentáneamente la pista cuando marchó a Madrid con Pepita Campos, bailaora muy mayor, y estuvo danzando por los tablaos. Terminó en Marbella, donde una americana, con la que se juntó, le puso una carnicería. Luego se marchó a EE. UU., donde daba clases de baile, de cante y de cocina. Por fin, finalmente, volvió y estuvo por Morón, al amparo de Don Phoren, en compañía de Diego el del Gastor, de Joselero, de Fernanda y de todos los flamencos que pululaban en torno al americano en la finca El Espartero, una especie de reserva flamenca, que Don Phoren mantenía con la ayuda de su esposa la bailaora Luisa Maravilla.

Anzonini fue el introductor en los ambientes flamencos de, mi después amigo, Pierre Lefranc, catedrático en la Universidad de Niza, que anduvo por El Puerto haciendo grabaciones a Orillo y a Pansequito, y donde conoció José El Negro. Aquellos años fueron gloriosos para Anzonini, que no dejaba de encauzarme en todo lo que se refiriera al cante y al baile, y me presentaba a infinidad de personas, personajes y personillas de ese mundillo.

Pese a tantas idas y venidas, tuve cabal conocimiento de su vida y acontecimientos que uno y otro me traían, y de que lo habían visto en tal o cual sitio y en las situaciones más inverosímiles. Incluso, cuando recalaba por El Puerto, a veces, hacía por buscarme y nos encontrábamos y me contaba sus rocambolescas historias.

La última vez que vi a Anzonini sería por 1974. Fue camino del Rocío, en pleno Coto de Doñana, y no lo reconocí. Iba con un sombrero de Panamá, gafas de sol, una camisa de flores de colores chillones, un pantalón blanco y, por cierto, con una dentadura nueva. Hacía el camino en un Land Rover lleno de americanos. Parecía un turista.

«Cuando releo, con el tiempo, ese cuaderno, añoro aquellos años en que se fue cimentando mi afición y mi desmedida inquietud por saber»

José Luis Tejada, poeta y profesor universitario, entroncado con los clásicos, con las vanguardias y con la poesía popular, amigo de mi padre, una especie de hermano mayor que tuve, me puso en contacto con Paco Navarro Navarrito, con quien he tenido amistad hasta hace poco, cuando, con noventa y pico de años, murió, en perfecto estado de revista.

Paco actuó muchísimo en un espectáculo que organizaba Manolo Carrillo, en el que, por cierto, también intervenía Anzonini, como Manuel Bermúdez Carnicerito de El Puerto. Este espectáculo recorría buena parte de los teatros y de las plazas de muchos de los pueblos de la Baja Andalucía. Paco era amabilísimo, conocía infinidad de cantes raros y me los fue transmitiendo. Entre ellos, unas impresionantes soleares corridas de El Puerto que cantaba un tal Joselete:

De rico me metí a probe

por ver lo que el mundo daba.

Aquer que nace pa probe

no hay quien le mire a la cara.

El rico, por su avaricia,

se condenó y fue al infierno;

a ti, por avariciosa,

te va a pasar lo mesmo.

Y en la calle del Perdón

yo pregunté por tu casa

y no me dieron razón.

José Luis Tejada, por su parte, también me iba orientando sobre la recolección de coplas. En su magnífica biblioteca, tenía un ejemplar de la primera edición de la Colección de las mejores seguidillas, tiranas y polos que se han compuesto para cantar a la guitarra (1799) de Don Preciso, de la que presumía, y, gracias a él, me fui familiarizando con ella, aunque yo venía empezando a percibir, de un modo ciertamente empírico, que aquellas coplas eran distintas, por su tono, de las que yo oía a los gitanos. Las veía más cultas. De otra parte, logré sustraer a mi padre los Cantares de Melchor de Palau, las Obras completas de Fernán Caballero en una edición romántica, las de Juan Valera, Cantes flamencos de Balmaseda, además de algunas obras de Don Luis Montoto. Todo eso ingresó en la biblioteca de mi cuarto para siempre jamás.

Mientras tanto, con esas elementales enseñanzas, comencé mis trabajos de campo, de forma bien irregular, es cierto, pero que yo iba anotando en un cuadernito o grabando en un antiguo magnetofón Ingra, de rollos. Yo no desperdiciaba ocasión de recoger lo que oía.

Cuando releo, con el tiempo, ese cuaderno, añoro aquellos años en que se fue cimentando mi afición y mi desmedida inquietud por saber.

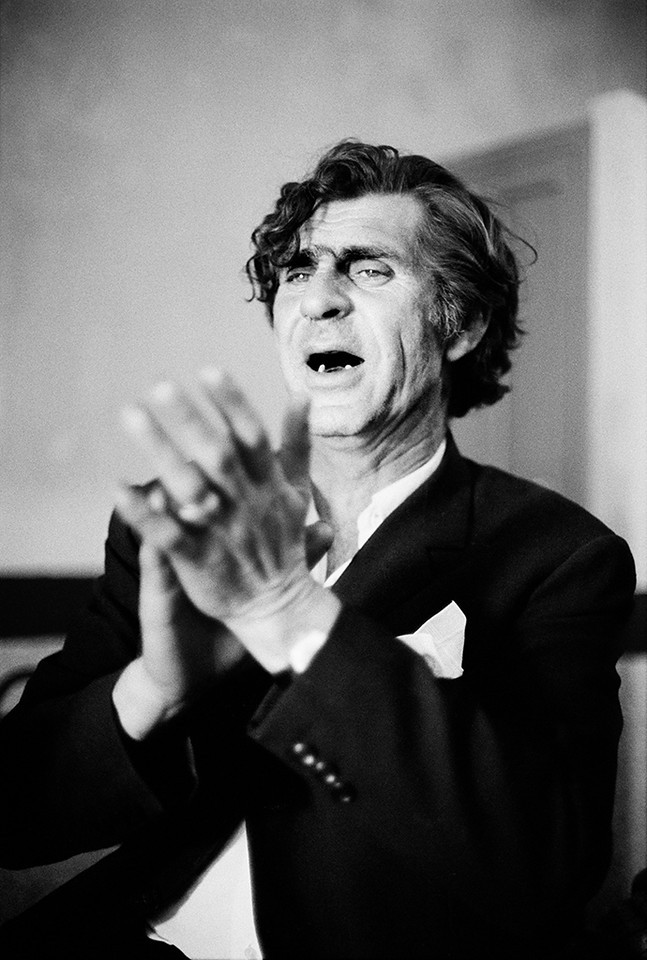

Imagen superior: Anzonini, con Fernanda de Utrera. Foto: Robert Klein