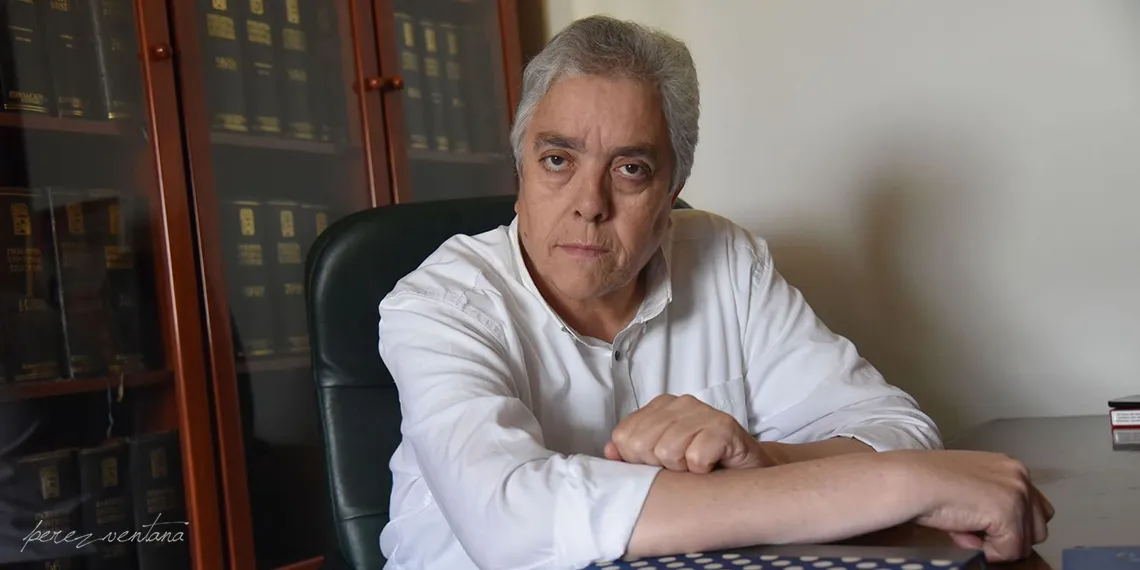

Un buen columnista no debe hablar de él sino de quienes de verdad interesan a los lectores. Pero hoy necesito hablar de mí, contar algo que alguna vez he apuntado y que muchos conocen. Soy un cantaor fracasado, pero cantaor al fin y al cabo. Como dijo una vez el gran Manuel Centeno, cansado de la dictadura del pellizco, soy un cantaor fino pero sin duende, sin enjundia, sin metales. Posiblemente con conocimientos del cante, pero ¿a quién le interesa eso, la sabiduría jonda? En otros tiempos era algo que se valoraba mucho, pero hoy interesa más la fachada, el escaparate, el paripé, la pataíta con ángel, la imagen o la página en Facebook.

Nací en un siglo equivocado, soy del XIX, un Nitri o un Frijones o un Ramón el Ollero. Tomás Pavón le cantaba a los barbos en la Barqueta y yo le canto a los olivos. El Mellizo se iba a las iglesias a Cádiz a tomar el fresquito y a escuchar cantar a los curas y yo me encierro en mi estudio, con la luz apagada, para marcar el compás en la mesa del despacho y acordarme de quienes cantaban porque necesitaban echar fuera de sus cuerpos el sentimiento.

En mi cuarto hay un busto de escayola de Camarón con una gorra campera de Marchena y una fotografía de Pepe Torres que tuvo en su casa la Tomasa, su hija. Cientos de libros amarillentos por el paso del tiempo y la nicotina, viejos cancioneros, la faca con la que posiblemente inmortalizaron al Canario, un pañuelo de Farruco y dos trajes de baile de Mario Maya, manuscritos de Ricardo Molina y cartas de Mairena, dos peinecillos de la Niña de los Peines y unas botas de baile de Vallejo, un pedazo de la cruz que Joselito el Gallo le compró a su madre, Gabriela Ortega Feria, cuando murió. Añejas fotografías de color sepia, guardadas celosamente en una caja de mantecados La Estepaña. Un disco de Tomás Pavón, el del Reniego, que Pastora y el Pinto abrazaban cuando lo echaban de menos, o sea, casi todos los días. Unos zapatos de Marchena, de esos que le hacían a medida en Italia. Una fotografía de Juan Talega, original, de Benito Moreno. Un cuadro pintado por Manolo Sanlúcar, El Partenón, barnizado con el compás ternario y el modo dórico. Un mensaje de Félix Grande en el teléfono diciéndome que le había emocionado un relato sobre mi abuelo. Y unas cintas de carrete de Ramón Medrano, el cantaor sanluqueño, hablando de la giliana y del cante de las Mirris, de la chica y de la grande, entre cientos de cosas más.

Ser cantaor es también eso, amar las cosas de quienes se fueron. Cantaor frustrado, sí, atormentado, impotente ante un tercio seguiriyero de los Marrurros, que hay que ver cómo lo pusieron de difícil aquellos gitanos de Jerez que se quitaban el hambre a bofetadas en los tabancos y en los patios de vecinos de Santiago o San Miguel. Cantaor de voz malaje, salobre, sin gracia, sin el don del arte y la belleza, pero cantaor. Autor de letras, de coplillas del alma. Buscador de datos en cementerios, juzgados y parroquias. Soñador de fiestas imposibles, de manos a mano quiméricos y de borracheras flamencas que solo son reales en mi imaginación. Cantaor, claro, de los vergonzosos, de los tímidos, de los que cierran los ojos para no ver las caras que ponen quienes desconocen que los cerramos para rebuscar en nuestro interior, allí donde se funden la sensibilidad y el dolor, los celos, la pasión, el amor a la madre, la amarguras de la vida, las dichas y las desdichas, el sabor del vino y el olor de las rosas y los jazmines de viejos patios de arriates y desconchados. Cantaor, por supuesto, de los antiguos, si quieren, pero cantaor. De los que ven los toros desde la barrera, pero toreros. De los que desafinan, si me apuran, pero que sienten. ¿Qué es ser cantaor? Pues eso, cantar con el alma de la memoria.