Se van a cumplir cincuenta años de la noche en la que un cantaor aficionado me metió el cante jondo en la sangre. Llegué a Sevilla, desde Palomares del Río, comenzando el verano de 1973, en concreto a la populosa barriada sevillana de Su Eminencia. Abandonamos el paraíso para vivir en una covacha de la calle Copérnico, esquina a Ofelia Nieto. No recuerdo haber pasado más calor en mi vida. Al poco tiempo dejamos esa accesoria para mudarnos a un piso de la Plata, con cuarto de baño con ducha y dos buenos dormitorios. La cocina era tan pequeña que había que tirar los huevos al perol desde el salón, pero era una cocina. En un bar de enfrente de este piso de Costa y Llovera, cuyo dueño, Manuel, era un escayolista de Arahal, se estaba creando una peña flamenca y comencé a frecuentar este local, con el que todavía sueño porque fue para mí más importante que el colegio.

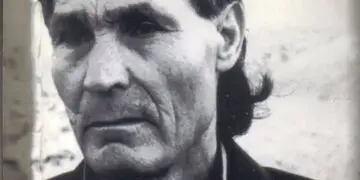

Una noche estaba ya acostado y escuché cantar a un señor con una voz magnífica, creo recordar que unas malagueñas de Chacón, Dando en el reloj la una. Este hombre era solo un buen aficionado, pero un maestro del cante que explicaba los estilos como un catedrático de Historia explicaría el Descubrimiento de América. Me vio tan embobado escuchándolo, y tan emocionado, que me preguntó: “¿Niño, de dónde eres tú?”. Le dije que de Arahal, pero que me había criado en Palomares. “Yo soy de Palomares”, me dijo, y me quedé turulato, porque no lo había visto en mi vida. Era Isaías, el hermano del cantaor Carlillo, aficionado también. Cosas del destino. No descubrí el cante jondo en Palomares y vine a hacerlo en Sevilla y con uno de este pueblecito sevillano, un buen cantaor, Isaías el Vaquero, que lo mismo era capaz de bordar una taranta de Valderrama que unas soleares de Fosforito. Era un gran copista.

«Creía que los que cantaban en realidad rezaban, por cómo ponían las manos y miraban al cielo. Y hasta lloraban a veces cantando. Ya entonces, con tan pocos años, sospechaba que aquellos cantes eran algo más que vino y copla, que había algo muy grande y profundo en aquellos ayes lastimeros que hablaban del amor, el desamor, las madres, los celos o el alma humana»

Este hombre fue quien me hizo enamorarme del cante. Luego llegaron otras voces que me enamoraron también: las de El Chozas, José el de la Tomasa, el Niño de Arahal, Chiquetete, Menese, Lebrijano y Camarón. Más tarde descubrí a Antonio Mairena, que fue durante años el faro que me guiaba, por ser un cantaor estudioso, un maestro que enseñaba, que era lo que quería, porque al descubrir el cante sentí unas ganas enormes de conocerlo todo sobre este arte. No veía el cante solo como un divertimento, sino como algo que me iba a ayudar a descubrir también la poesía, otras músicas, el arte en general. Mairena fue de alguna manera el responsable de que viera en el cante algo más que vino y copla. Con el tiempo discrepé de sus postulados y deserté del mairenismo, aunque jamás dejó de gustarme y de tenerlo como una referencia de mucha importancia.

Se van a cumplir cincuenta años del flechazo, de aquella noche en la que un hombre del campo me metió el cante dentro, en las venas, en el alma y el corazón. Creo que lo llevaba desde niño, pero sin saberlo. Alguna vez he escrito sobre cómo, de niño, escuchaba cante en alguna taberna de Palomares y me sentaba en el escalón para averiguar qué era aquello que me llamaba y que me emocionaba tanto. Creía que los que cantaban en realidad rezaban, por cómo ponían las manos y miraban al cielo. Y hasta lloraban a veces cantando. Ya entonces, con tan pocos años, sospechaba que aquellos cantes eran algo más que vino y copla, que había algo muy grande y profundo en aquellos ayes lastimeros que hablaban del amor, el desamor, las madres, los celos o el alma humana. El cante me había dado el picotazo y medio siglo después sigo aquí, tan enamorado como el primer día.