De la raíz de un olivo

nació mi mare gitana.

Y yo, como soy su hijo,

tronco de la misma rama.

Muchas han sido las veces que he andado tras los pasos de Antonio Machado: Sevilla —desde la calle Dueñas, con olor a albahaca y a hierbabuena, a la plaza de las Monjas, donde aprendió las primeras letras y las cuatro reglas—; Madrid, “rompeolas de todas las Españas” —empezando por Claudio Coello, siguiendo con Almirante, Santa Engracia y Fuencarral—; el París de la bohemia de Montmartre; Soria, donde lo visita el amor y la muerte; Baeza, entre la depresión y la charla de rebotica; Segovia y el volver a querer vivir; Madrid de nuevo, entre bombas y mítines; Rocafort y Villa Amparo; Barcelona; y el pequeño cementerio de pescadores de Colliure —donde todas las calles dan al mar, como en Cádiz—. El camposanto se encuentra justo detrás de la pensión de Madame Pauline Quintana, donde vivió sus últimos días junto a su hermano José —con el que se turnaba la camisa para bajar a las comidas, pues ya andaban ligeros de equipaje—, su cuñada Matea Monedero y su madre, que no paraba de preguntar, en aquella huida hacia delante, que ya estaban demasiado cansados para huir a través de los caminos enfangados de Portbou, bajo la lluvia pertinaz del invierno, junto a los restos del naufragio: “¿Queda mucho para llegar a Sevilla?”, le preguntó a Corpus Bargas, que la llevaba en brazos. A Triana, a su Triana quería llegar doña Ana, la viuda de Demófilo. A su calle Betis mirando al río y pidiéndole que le traigan del mar una ola para un volante de su vestío de flamenca, con permiso de Carlos Lencero.

Antonio Machado —el de aquello de “Oh maravilla, / Sevilla sin sevillanos, / la gran Sevilla”— no deja de ser un enamorado de la ciudad de la Giralda, con sus cafés cantantes y sus reservados de la Alameda. Pero un enamorado de la ciudad real, culta, libre y popular, no de la Sevilla impostada, cateta, mirona y chulesca de los cuatro cuartos al pregonero.

«Antonio Machado —el de aquello de “oh, maravilla, / Sevilla sin sevillanos, / la gran Sevilla”— no deja de ser un enamorado de la ciudad de la Giralda, con sus cafés cantantes y sus reservados de la Alameda. Pero un enamorado de la ciudad real, culta, libre y popular, no de la Sevilla impostada, cateta, mirona y chulesca de los cuatro cuartos al pregonero»

Sus versos más famosos fueron para ella, que “mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, / y un huerto claro donde madura el limonero”, arriates y macetas de colores. Y los últimos en Colliure, también, recordando “estos días azules y este sol de la infancia”, unos versos que pintan aquel cielo de la costa azul mejor que los pinceles de Picasso o Matisse. Cuando vio el mar por última vez, apoyado en una barca varada en la playa junto a su hermano José, le dijo que “quién pudiera vivir allí tras esas ventanas, libre de toda preocupación”, dejando pasar el tiempo y mirando las aguas infinitas y el cielo. Ay, el cielo… seguro que su mente voló a la ciudad soñada y a su infancia, siempre recordada a la sombra de un limonero verde.

Antonio Machado, que murió un miércoles de ceniza, era un sevillano jondo y clásico, que de casta le venía al galgo. Un sevillano que escuchaba la voz del pueblo, la metafísica de la calle. Como Fernando Quiñones, que cuando estaba en el mercado de Cádiz y alguien lo saludaba, soltaba un “callarse, coño, que estoy trabajando”.

Trabajando en el hablar popular, en la expresión de siempre, en las miradas y los gestos de la gente, que la gente somos nosotros, no se nos olvide jamás. Lo dijo en la voz de su heterónimo, Juan de Mairena, que el hombre nuevo no debe tener miedo a expresar los sentimientos, los miedos y el deseo, la pena y la alegría… Que no pasa nada por llorar en los velatorios. Que el hombre tiene que llevar una vida de expresión viva y vivencial —valgan las redundancias—. Así es la poesía y así es el flamenco. Y así era Antonio Machado, que “se canta lo que se pierde”.

«Un Antonio Machado cantado por los flamencos y sentido por los flamencos. Un Machado que está entre lo culto y lo popular por la santa gracia de Dios. Un Machado, Antonio, que con su sempiterno cigarrillo consumiéndose entre sus labios, se despide de nosotros desde un retrato de familia único»

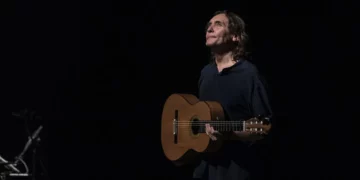

Por eso pedimos, para cantarle el gorigori a esta serie de escritos dedicados a la familia Machado, que lleguen a nuestros oídos, bajo el cielo de Sevilla, cogidos del brazo de Antonio — sombrero de ala corta y bastón con contonera desgastada— sus verdades en clave flamenca. Que lleguen a nuestros oídos los cantes con los poemas del sevillano menos sevillanista, con sus voces de caoba antigua. Que nos cante Enrique Montoya, con la guitarra de Paco de Lucía, y rasgue el aire con el “¡ay del que llega sediento / a ver el agua correr, / y dice: la sed que siento / no me la calma el beber!”; y Enrique Morente por bulerías diciendo “yo escucho los cantos / de viejas cadencias, / que los niños cantan /cuando en coro juegan…”; y los Romeros de la Puebla cantando sus Soledades; y Vicente Soto Sordera con “rejas de hierro: rosas de grana. ¿A quién esperas, / con esos ojos y esas ojeras / enjauladita como las fieras, / tras los hierros de tu ventana?”; y Carmen Linares, que va “soñando caminos” por bulerías; y Calixto Sánchez, el de los Alcores, con los “proverbios y cantares”, que “el que espera desespera” en el compás de un fandango valiente y un retrato flamenco de Antonio Machado bajo el brazo.

Un Antonio Machado cantado por los flamencos y sentido por los flamencos. Un Machado que está entre lo culto y lo popular por la santa gracia de Dios. Un Machado, Antonio, que con su sempiterno cigarrillo consumiéndose entre sus labios, se despide de nosotros desde un retrato de familia único, el de la familia Machado.

→ Ver aquí la primera entrega de esta serie: ‘Los Machado, retrato de familia’ (I): Cipriana, la mujer de los cuentos