Hay un asunto que me ronda la cabeza desde hace tiempo y que bien merece un artículo en esta tribuna que amablemente me cede ExpoFlamenco. El título lo deja bien claro: cómo el público ha ido moldeando lo que hoy conocemos como flamenco, ¿qué influencia ejerce el oyente en cómo un artista se expresa? La bestia negra de los postmodernos, las élites culturales de nuestro país, que mirando siempre por encima del hombro se creen en posesión de la pura verdad, que creen a pies juntillas que el artista debe ser autónomo y su obligación moral es no dejarse influir bajo ningún concepto por las corrientes que va trazando el mercado musical. Entiéndase mercado como la sana ley de la oferta y la demanda. Quien es capaz de afirmar tal cosa, está claro que nunca ha sido músico profesional. Los que nos hemos batido el cobre durante décadas en tugurios de todo tipo, y hablo con la autoridad que me da el haber pasado desde los diez tacos hasta bien cumplidos los cuarenta y más allá en escenarios de todo tipo, desde tocar siendo un niño en la calle y en el metro hasta subirme a las tablas de los teatros más sofisticados, pasando por puticlubs, restaurantes, clubs de jazz, salas de todos los tamaños. Y sí, cuando estás tocando y cantando te amoldas a los gustos del “respetable”, sobre todo porque es el que paga, y si una canción no gusta pues simplemente no la repites, si un detalle ha despertado interés pues lo vuelves a hacer en donde creas que entra bien. Así se hacen las cosas, generalmente de forma inconsciente, vas moldeando tu estilo con el tiempo y poco a poco te vas ciñendo a lo que agrada, simplemente porque prefieres trabajar antes que comerte los mocos, como por lo visto prefieren, por no se sabe bien qué principios artísticos, aquellos que todo lo basan en el insano deporte dirigido por el yo, me, mi, conmigo.

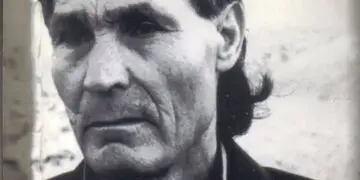

Y todo esto me hace pensar en los orígenes del flamenco. En aquellos años cuarenta y cincuenta del siglo XIX cuando varios géneros dispersos se fundieron para crear uno nuevo que dio en llamarse flamenco. Tal y como ocurrió con el jazz, así lo afirma Günther Schuller en su muy recomendable libro Los comienzos del jazz (p. 110): “Esta es una música polifacética cuyo carácter dependía fundamentalmente de la disposición geográfica y de la composición social y racial del público. Pero dado que […] a principios de la década de 1920 los principales consumidores eran los blancos, e incluso la mayoría de los negros de clase media rehuyó del blues y otras formas más toscas pero más auténticas de jazz, no es difícil deducir a qué elementos estilísticos e inventivos se daba prioridad”. Pienso que algo muy similar debió ocurrir con el flamenco. Es el pueblo el que va puliendo a su gusto las músicas que ejecuta un determinado artista, que va moldeando sus ideales estéticos hasta lograr que queden reflejadas, con mayor o menor exactitud, sus aspiraciones artísticas para que sean consideradas fiel muestra de su singular idiosincrasia. Qué elementos musicales se desarrollan y cuáles se desechan hasta lograr un lenguaje acorde con los deseos del público. Esto, por supuesto, dio lugar a un flamenco de café, otro de corral de vecinos, otro de gañanía, otro de teatro, otro de romería, etc. ¿Cuál podemos considerar más auténtico? Yo creo que todos, habida cuenta que las más de las veces son los mismos artistas los que participan en los diferentes contextos, no hay tanto artista como para que cada lugar tenga cantadores, guitarristas y bailaores de ambos sexos.

«De forma inconsciente, vas moldeando tu estilo con el tiempo y poco a poco te vas ciñendo a lo que agrada, simplemente porque prefieres trabajar antes que comerte los mocos, como por lo visto prefieren aquellos que todo lo basan en el insano deporte dirigido por el yo, me, mi, conmigo»

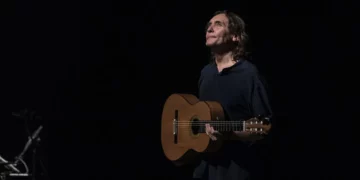

Que nadie me interprete mal. Soy plenamente consciente de que ha habido y hay flamencos que, arriesgando, superan barreras y saben mirar más allá de su tiempo, allanando el terreno a los que vienen detrás, rompiendo moldes y creando el futuro antes que los demás.

Y en esto, como en tantos aspectos de la vida, manda como decimos la ley de la oferta y la demanda. El público del principios del siglo XX quería variedad dentro de la calidad que iba imponiéndose en el ámbito de los cafés, y los artistas, respondiendo a los deseos del respetable, exploraban nuevos territorios musicales, en las melodías, el compás, la armonía de la guitarra. Así es como genios como Chacón, Pastora o Montoya, por citar tres gigantes, se encargaron de dotar al repertorio de estilos y variantes que enriquecieron para siempre el género, adaptándose a los tiempos. Maestros como Marchena dieron en la tecla y formaron lo más grande, como hizo Caracol a partir de los años cuarenta o como supo ver Mairena a partir de los sesenta. Fueron todos ellos auténticos visionarios que supieron amoldarse a la época que les tocó vivir y traducir los deseos de su gente al idioma universal del arte flamenco. Lo de ir por su cuenta y riesgo, pasando olímpicamente del público para hacer lo que tu cuerpo serrano te pide, vendría mucho después, cuando muchos artistas decidieron ignorar al que se gasta el jurdó en una entrada para practicar “onanismo mental clase premium” y hacer lo que su cabecita discurre para mayor gloria de sí mismos.

Los primeros registros discográficos marcan un antes y un después en este proceso creativo a dos manos (el artista y su público). La revolución de la industria del disco, así como la radiodifusión del flamenco, aceleraron los procesos creativos y la labor de moldear los estilos para adaptarlos a los gustos de cada época. No olvidemos que hay un flamenco de los años veinte, otro de los treinta, etc. La evolución es la clave del arte, como suelo decir, la música, como la materia, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y esto va a misa (por algo es la primera ley de la termodinámica). No tiene nada de malo amoldarse a los tiempos, que con las cosas de comer no se juega. Otra cuestión es que, después de casi dos siglos de vida, el flamenco haya logrado un repertorio que me gusta llamar clásico, como Bach, como Mozart, Beethoven, y eso ya es para siempre. La malagueña grande de Chacón, las soleares de la Serneta o el cambio de María La Borrica ya no se olvidan y, con mayor o menor frecuencia, siempre se cantarán. Habría que hacer lo propio con las coreografías de Antonio Ruiz Soler o Pilar López, que son ya clásicas, y volverlas a poner en escena, en vez de “inventar” tanto espectáculo que se estrena un día y nunca más se supo, después de costar un pastizal, por cierto.

La injustamente denostada ópera flamenca resultó ser un banco de pruebas de muchos cantes que se crearon en aquellos benditos últimos años veinte y primeros treinta. Es hora de revisar sin prejuicios aquel fenómeno entre comercial y artístico que tanto dio al arte, a pesar de los agoreros que, oyendo disparos sacan el bazoca y caiga quien caiga. ¡Eso no está bien, caballero! Que ha habido muchos artistas olvidados por no dar el perfil marcado por una ortodoxia de pos-posguerra que, seguramente sin pretenderlo, heredaron aquellas formas y maneras autoritarias que se impusieron a partir de 1939. ¡Qué! ¿Que no? Noniná.