«Opaíto Martín, ¿ya te vas? Bueno, pues ya nos veremos». Fueron las últimas palabras que le oí decir a Luis de la Pica. Era el amanecer del viernes 30 de julio de 1999. Había triunfado la noche anterior, junto a Fernando Terremoto, en el Baluarte de La Candelaria, en aquellos incomparables ‘Jueves Flamencos’ de Cádiz que fueron el mayor evento contemporáneo conocido en la tacita de plata hasta que, lamentablemente, fue arrasado por la indolencia política.

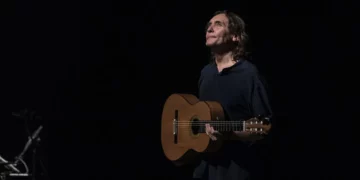

Lo acostumbrado con Luis era celebrar sus éxitos hasta que llegara el lechero, como decía mi amigo Manuel, Sordera de Jerez. Aquella noche, junto a compañeros de por vida como Antonio Benítez Pérez, organizador de los ‘Jueves’ de la Peña Enrique el Mellizo, Pansequito y su padre como recoge la foto de Antonio Torres, fue una de tantas en que constatamos que el placer del cante nace sólo de la sensación de identidad. El de la Pica no se parecía a nadie, y como relatamos entonces cantó y bailó con esa naturalidad y hondura que parecía olvidada, concediendo nuevas dimensiones a las melodías y llegando hasta la raíz misma del arrebato incontenible de los estilos.

Cinco lustros ya de cuando aquel efecto rítmico de Luis de la Pica y su marcado tono poético le confirieron a su mensaje artístico la fuerza que daba el marco a una novedosa pintura sonora, la que deriva del alma del cantaor. Y por lienzo su melancólico corazón de enamorado que hallaba el mejor eco en la originalidad de su poética, lo que explica que en Cádiz vertiera fantasía pura en la soleá, diera un matiz mágico a los tangos y reivindicara la genialidad en unas bulerías que, por situarse en el principio mismo de la creación, le correspondían por derecho propio.

Pero aquellas sus últimas palabras –ya nos veremos– no eran la luz de un nuevo día, sino el adiós a la vida. Mi admirado y muy querido amigo Luis buscaba la creatividad y lo espontáneo, y vivía su vida de manera libre y relajada, pero también desordenada y caótica, sin atenerse a las convenciones sociales. Y no era dado, por tanto, a confiar en un entorno flamenco que, por lo general, le despertaba dudas, recelos.

No era, pues, crédulo en las relaciones interpersonales salvo muy contadas excepciones, como Manuela, Luis el Zambo, los cabales de la extinta asociación Los Juncales, en cuya memoria quedaron momentos únicos con Curro Romero, Moraíto Chico, Chicharito, Gregorio Fernández, Rafa Junquera o quien firma, y se aislaba socialmente desde la desconfianza, tanto que cuando trascendió su nombre a Canal Sur TV volvió medio loco a José Luis Montoya, dado que El Pica le insistía una y mil veces que hablara con Opaíto Martín, hasta que por fin cayó en la cuenta el compañero periodista y me llamó para que yo le diera el ok de la presencia del artista en los estudios de la cadena andaluza.

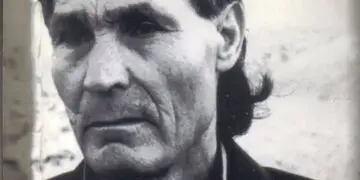

No es, sin embargo, acumular las experiencias personales la clave de este artículo, sino resaltar a través de ellas los rasgos propios de un artista específico. Porque Luis no era cantaor al uso ni bailaor de hábito. Era artista. Pero no uno cualquiera, sino de los intransferibles, de esos necesarios en este tiempo e imposibles de imitar por su singularidad única. Y como amigo, de los llamados irreemplazables.

Me esperaba en el Arco de Santiago. Y allí iniciábamos la ruta, fijada a botella tras botella de Tío Pepe, atados al grito de ¡Viva Paula y Terremoto! y con un itinerario improvisado, sólo condicionado por la libertad, llevados por el ritmo acelerado del cante, el baile y el ángel de las charlas, conectando con el tiempo presente como si no existiera un futuro del que poder disfrutar. Acumulando, en suma, las experiencias que vivifican los recuerdos que hoy quedan encadenados a los fantasmas del pasado.

«Tenía tanto compás interior –voracidad rítmica, más bien– y disponía de un peculiar lenguaje tan cargado de imágenes espeluznantes que hasta los más exigentes cabales fueron presa del aguijón estremecedor de su arte inalterable»

Nos habíamos despedido en Cádiz hacía una semana. Y a mediodía del sábado 7 de agosto de 1999 me comunicaron el fallecimiento de Luis Cortés Barca. Veinticinco años después, reconozco que me costó responder al proceso de duelo con la urgencia de un obituario en mi pediórico, como así llamada Luis a El Mundo.

Un paro cardíaco había acabado con su vida en el Hospital de la Seguridad Social de su localidad natal. Se había sentido indispuesto en el domicilio familiar de la calle La Sangre, en el corazón del barrio de Santiago, cuando, a eso de las once de la mañana, fue trasladado al centro hospitalario. Ni la sabiduría de la ciencia pudo alargar la vida de este ser vitalista hasta la exasperación que, a las 12,35 horas, expiraba ante su venerada madre, María la Pica, y su hermana, a la que iba a apadrinar en su ya inminente enlace matrimonial.

Pasadas las tres de la tarde, sus restos mortales fueron trasladados al Tanatorio. Pudimos acompañar a sus seres más queridos, que a lo largo de la noche recibieron las condolencias de los compañeros, amigos y admiradores. Y al día siguiente, ya domingo, recibió cristiana sepultura en el cementerio jerezano tras la celebración de una misa por su alma que se ofició a las once y media de la mañana, en la iglesia de Santiago, a los pies de su Señor del Prendimiento.

El Pica, cantaor predilecto de Camarón de la Isla, Rafael de Paula y Curro Romero, entre otros genios, a más de referencia inexcusable por aquellas calendas, junto a Luis el Zambo, de quienes convocaban a los duendes imposibles en Los Juncales de la calle Nueva, dejó en la fatalidad a la auténtica afición de la intimidad flamenca, con tan sólo 48 años de edad y muchos meses –nació el 31 de julio de 1951–, y en lo mejor de su carrera compositiva y cantaora.

Y es que como cantautor, poeta y artista de los pies a la cabeza, y contumaz bohemio, a más del flamenco más noble y humano que he conocido, había puesto voz a muchas figuras que cantaban sus composiciones, temas en los que sintonizan la función moral de la belleza que oprime con la armonía del viejo espíritu jerezano y el más alto ejercicio homogeneizador de la libertad expresiva.

Así era Luis de la Pica, uno de los cantaores más originales que dio Jerez en el último tercio del siglo XX y un bailaor del que destacamos sus remates y aquellos recortes con las manos que eran como medias verónicas de Paula y Curro Romero. Y es que tenía tanto compás interior –voracidad rítmica, más bien–, y disponía de un peculiar lenguaje tan cargado de imágenes espeluznantes, que hasta los más exigentes cabales fueron presa del aguijón estremecedor de su arte inalterable.

Tras su muerte le fueron dedicados numerosos festivales a su memoria, pero recuerdo con nostalgia, tres meses después de su deceso, aquel 6 de noviembre en la VII Exaltación a la Bulería, compromiso que teníamos apalabrado con la Peña La Bulería de Jerez porque el arriba firmante sería escoltado por Luis de la Pica y Luis el Zambo, algo inédito con mis dos compañeros de fiestas jerezanas. Pero no pudo ser. Y aquella noche la ilustró Juan el Torta, contando el acto con una invitada muy especial, María la Pica, la madre y patriarca del amigo a quien la muerte nos reveló también, a su manera, el misterio de la vida personal.

Aquella noche la calle Mariñíguez número 15, la otrora sede social de la peña, se pobló de aficionados que no cupieron en el local. Todos fuimos conscientes que el sentido último del vivir humano lo halló el “hermano” y artista jerezano en el amor. Ahora confirmo que el arte de Luis de la Pica pertenece a un tiempo pasado que, 25 años después de su fallecimiento, sigue aspirando a la eternidad.

Imagen superior: La última actuación de Luis de la Pica. Fue en los ‘Jueves Flamencos’ de Cádiz, 1999. De izqda a dcha, Luis de la Pica, Manuel Martín Martín, Pansequito, Antonio Benitez y Panseco Padre. Foto: Antonio Torres