Inmersos ya en el periodo de festivales de verano, se nos vienen a la mente los responsables públicos que ignoran cómo afrontar una programación; esa larga decena de artistas que no comparecen si no les paga por adelantado el golfo intermediario, o los organizadores inhabilitados por no quitar de una puñetera vez de la escena a los tunantes comisionistas –mi respeto a los agentes serios–, esos que empobrecen y enmierdan cuanto tocan, por no recordar un año más el incumplimiento de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con lo que más de medio siglo después seguimos con festivales que persisten en ser una caricatura de cara al mundo cultural en la canícula.

Los festivales en Andalucía son un bien común de primera necesidad y tan necesarios como el aire que respiramos. Son ineludibles para reflexionar sobre nosotros mismos. Imprescindibles para la integración social. Obligatorios como motor económico y de cohesión colectiva. Fomentan, además, la presencia de profesionales, que no de novatos, y pese al analfabetismo político, insisto, son inevitables como parte indisoluble de la identidad andaluza y, por tanto, de la cultura española.

Escribo el término analfabeto sin ánimo de injuriar, sólo por un propósito explicativo y definitorio amparados por el Diccionario de la Real Academia Española. Un festival no puede subordinarse al palurdo que se hace llamar aficionado sin conocer los cauces administrativos ni la legislación vigente, o sin saber una papa de lo que dice presumir y menos aún de lo que nunca podrá entender una mente singular, que el flamenco es plural. Ni someterse al mentiroso compulsivo que te engaña hasta con el equipo de sonido. Y qué decir del imprudente concejal sabihondo, que obvia su responsabilidad porque con la subvención de la Diputación Provincial le sobra y le basta, cuando luego se da golpes de pecho como defensor de no se sabe qué mediante estrategias de manipulación que estudia en cursos de comunicación no verbal para bobos.

Estamos ante un instrumento vivo de acción cultural, pero también frente a un fenómeno que ya en el siglo XXI desborda lo inaceptable, tal que esa pillería de portavoces de ayuntamientos señalados por presunto cohecho –art. 419 del Código Penal–, y propiciada por pícaros desfasados que no pertenecen al mundo de las artes escénicas, personajes retrógrados que mantienen un modelo dejado atrás hace ya tiempo y, en consecuencia, incapaces de materializar un proyecto de futuro, dado que sus planteamientos anacrónicos son incompatibles con la historia.

Los festivales de verano han de optar por la producción profesional y transformarse en profundidad. Quiero decir que necesitan un director artístico con capacidad de iniciativa para la búsqueda del elenco que demanda la sociedad, encontrar en la diversidad la variedad de las propuestas, y no programar a los mismos que días antes dejaron sus credenciales en los pueblos colindantes sólo por el mérito de ser amigos de los amigos, de lo que se infiere que urge la presencia de un productor capaz de planificar el conjunto de lenguajes y oficios implicados en el proceso de la puesta en escena.

Pero hay más. Si en este tiempo de flageladores de la Cultura, un director ha de gestionar el control presupuestario del proceso, la formalización de los contratos no se puede hacer con esos mediadores que sólo tienen en el punto de mira la comisión a cambio de una llamada telefónica, los mismos que mienten sobre la disponibilidad o no de los artistas en el mercado y que, a más inri, desconocen por completo el entramado y coordinación del hecho escénico, aparte de las fuentes de información y actualización de la normativa laboral y fiscal vigentes en el ámbito de la gestión cultural.

«El flamenco ha de reflejar la verdadera personalidad de un pueblo a lo largo de decenios de su existencia. Es una obra cultural que tiene un valor histórico, social, influyente, estético y simbólico. No aceptarlo al no disponer de un ordenamiento o regulación moral que preserve su integridad testimonial es aldeanismo cultural»

Los ayuntamientos, con grandes excepciones que confirman mi argumentario, no pueden ser cómplices de esos mercenarios, y apremian, pues, cambiar, reflexionar lúcidamente sobre la cultura flamenca como expresión creativa, antítesis de la reiteración tipológica de cantaores que aburren con la misma rutina hasta hacer de sus repertorios un hartazgo, una soporífera anáfora en constante letargo y sin cambiar de ritual, con lo que es absurdo esperar de ellos que asome su carácter de exigencia de búsqueda de la libertad.

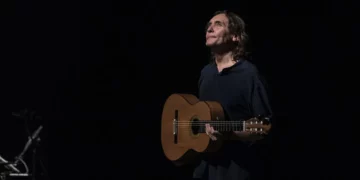

Que nos acerquen unos y otros al siglo XXI. Ansiamos ver el flamenco con ojos nuevos, con visión de otros contextos, y no anquilosarnos en lo que no debemos ser. Queremos que cambien para que permanezcan; que tomen la realidad del cante, el baile y la guitarra de concierto como fuente de inspiración, por más que reconozcamos que, en esta época, las creaciones artísticas les quedan muy limitadas a la inmensa mayoría.

En definitiva, hay que reinventarse, definir las formas y encontrar una peculiaridad como la que propiciaron sus antecesores, que en tanto ensamblaban alas rotas para recubrir tantos vacíos sin nombres, decidieron designar un conjunto de valores hasta crear una comunidad, inventarla y reconocerla, con la que abrieron los ojos en un mundo que no les era ajeno, pero que lo expresaron desde el deseo de la posesión y la participación.

Así nació el sentimiento colectivo de la época de oro de los festivales flamencos. También así surgió la conciencia de ser lo que se es, el sentimiento de identidad con ribetes de apropiación, de pertenencia, y matizar las diferencias entre lo original y lo imitado, lo autóctono y lo foráneo.

Pero no avanzamos. Seguimos sumidos en la estrechez intelectual o tosquedad propias de una sociedad cerrada en sí misma. Es decir, estamos inmersos en el aldeanismo, que es no mirar más allá de las narices de uno mismo, de nuestros pueblos y del entorno inmediato. Hay todavía un elevado porcentaje que prefiere no enterarse de para qué sirve eso del Google Maps mientras siguen encerrados en las cavernas. Prolongamos los clichés porque estamos encasillados en el fraude, cuando el mundo real es más complejo y mucho más el de la creación. Hay que aspirar, por tanto, a más. Y esto no implica estar todo el día en carretera, sino salir de la mediocridad y de nuestros esquemas rústicos.

Lo lamentable de todo es que son los organismos públicos los que siguen fomentando este tipo de actitudes, los que engordan a los chapuceros timadores y los que ni tan siquiera se han preocupado, desde la instauración de la democracia, de la custodia documental. Y escribo en primera persona, porque he tenido que auxiliar con mi archivo personal a tres ayuntamientos para que puedan aportar la documentación que evidencia la antigüedad de sus festivales, ese procesamiento de información que les permite acceder a la categoría de la subvención pública a que tienen derecho.

El flamenco ha de reflejar, a este respecto, la verdadera personalidad de un pueblo a lo largo de decenios de su existencia, y es, por consiguiente, una obra cultural que tiene un valor histórico, social, influyente, estético y simbólico. No aceptarlo al no disponer de un ordenamiento o regulación moral que preserve su integridad testimonial con independencia de quienes sean en cada legislatura sus guardianes, es aldeanismo cultural.