La niebla de los años no me impide ver claramente, entre la bruma ansiosa de olvido, a un joven de Paradas que se enamoró del flamenco perdidamente y para siempre cuando vio en primera fila un recital del cantaor Miguel Vargas en su pueblo. Poco a poco fue preguntando al padre –algo aficionado– por nombres señeros del cante, y así recibió algunos como Manolo Caracol, Pepe Pinto, Antonio el Sevillano…

En poco tiempo creció su afición, compraba cintas casetes de cantaores, las escuchaba con delectación y trataba de aprender a distinguir eso tan extenso y complejo que llamaban palos del flamenco: soleares, seguiriyas, bamberas, fandangos, tangos, bulerías, colombianas… Un fértil terreno prácticamente inabarcable para un artista, un crítico o un aficionado. A los palos, más de cincuenta, había que añadir, por cada uno, y en algunos casos veinte o más modalidades, los llamados estilos personales o locales, variantes que dentro de cada palo ofrecían una riqueza musical que más allá del folclore se convertía en arte y del grande.

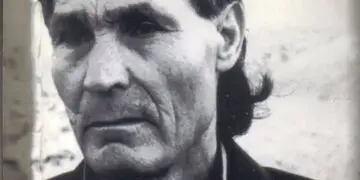

En esto estaba cuando quedó prendado del cante de un hombre de campo, un cabrero que cantaba flamenco que tenía por nombre José Domínguez Muñoz (Aznalcóllar, Sevilla, 1944) y al que todos llamaban El Cabrero. Su cante era recio, natural, como el agua de los arroyos que tan bien conocía. De ahí, del campo, de la naturaleza, tomaba una filosofía ancestral y un carácter libre. No dudaba en denunciar las injusticias que a su alrededor –aún en esos primeros años de la democracia, desde mitad de los setenta– se seguían cometiendo por los poderes fácticos de siempre con alevosía e hipocresía que en sus letras tuvieron una crítica feroz, un cante entrañado para ello y por ello de rabia y viento y tormenta y solanera.

Con el tiempo, aprendió este joven –pongamos que soy yo–, ya entrado en los veinte y en los treinta, a buscar otras fuentes de cante, otros veneros de expresión jonda. Su mito siguió intacto, como el de Miguel, el de su bautizo en el flamenco, el del día de la iluminación, al que más tarde dedicaría un libro, un ensayo sobre su obra.

«El Cabrero marcó una época entre grandes compañeros con su calidad interpretativa, su hondura natural, su testimonio filosófico y literario a través de las letras y de sus palabras en entrevistas, su luz llena de sementeras y apriscos, su miel cubierta de espinas y lirios, su corazón de luna y trigal, su mensaje de arroyo y libertad»

Pasados los años, que tienen que pasar para dar testimonio y no quedarse en la tierra y en el polvo antes de tiempo, ya con los sesenta a cuestas –aquí sigo–, tuvo lugar un reencuentro precioso. Conoció aquel joven ya tan mayor a la mujer del Cabrero, Elena, que le contó que José estaba con problemas de salud, ya impedido para los recitales de toda la vida. Una vida en la que encontró la incomprensión dentro y fuera del flamenco, pero también, ¡anda que no!, la admiración de muchos como yo. Por algo era de los que en sus años fuertes, en la etapa de fulgor de los festivales, más cobraba y más era solicitado junto con otros como Camarón o Calixto Sánchez, compañeros de una radiante generación que ya están en los ochenta o algunos, peor, por desgracia en la tierra y el polvo que citábamos.

Ser invitado por Elena –y Joaquín Mimbrero, el realizador, de la organización sin ánimo de lucro Culturas Indómitas– para participar en el reportaje que preparaban sobre El Cabrero me pareció un regalo del cielo y un motivo para recuperar la memoria del inolvidable, sobre todo de esa etapa primera de su trayectoria, en la que yo era un jovenzuelo y José empezaba a madurar y a triunfar. Recuerdo a ese estudiante de Filología, hacia 1980, que lo esperó a las puertas del Teatro Lope de Vega para pedirle un autógrafo, como otros a sus ídolos del rock. Conservo sus grabaciones de los primeros años, en los antiguos casetes, y sé de memoria algunas de sus composiciones, sobre todo algunos fandangos, como el que tanto me gusta por su melodía y por su mensaje antibelicista, un fandango de Encinasola que dice:

En lo alto de un olivo

la escopeta voy a colgar,

me he llegao a convencer

que si sirve pa matar

no la volveré a coger.

O ese soneto de Borges, La lluvia, que canta por bulerías, verdadera joya literaria y también musical y flamenca en la voz del Cabrero. A mi hija se la he susurrado, cantando –“malamente”– por bajini como si fuera una nana, a la hora de dormir. Forma parte de mi ADN flamenco, como algunos de sus cantes recios como la soleá, la malagueña o la seguiriya. De títulos sugerentes algunos de estos discos iniciales y temas –Le corten la lengua, A paso lento, Sé la hora por el sol, Luz de luna…– recogen una amplia baraja de cantes, de palos de diversa procedencia y entidad como fandangos –que tanta fama le dieron–, soleares, seguiriyas, martinetes, malagueñas, taranto, etc., con letras de diversos autores: José Carrasco y Elena Bermúdez sobre todo, pero también el propio cantaor –muchas al alimón con Elena–, A. Ruiz, Onofre López o José Prada de los Santos, entre otros.

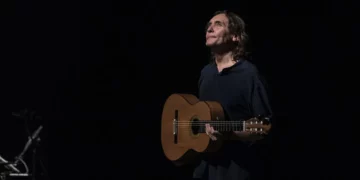

Aquí, enlace a las bulerías La lluvia en directo, en mi pueblo, Paradas, con la guitarra de Rafael Rodríguez:

Por todo ello, el cante de José Domínguez es eterno para mí, está y estará en mi imaginario musical mientras viva, lo retomaré a menudo, lo disfrutaré siempre. Larga vida a José, este cabrero de hondas raíces de campo y cante, este Cabrero que marcó una época entre grandes compañeros con su calidad interpretativa, su hondura natural, su testimonio filosófico y literario a través de las letras y de sus palabras en entrevistas, su luz llena de sementeras y apriscos, su miel cubierta de espinas y lirios, su corazón de luna y trigal, su mensaje de arroyo y libertad.

Imagen superior: cintas casetes de primeras grabaciones del Cabrero. Foto: discoteca del autor