En el decenio de los noventa del pasado siglo, el arriba firmante ya llevaba años ‘acreditado’ con el distintivo de “martillo de herejes flamencos” que me endosó mi buen amigo Francisco Vallecillo Pecino, con lo que me vinculaba a la máxima del maestro Manuel Alcántara, aquella de que el periodismo nunca puede ser subjetivo porque el periodista es sujeto y a veces un sujeto de cuidado.

El remoquete se propagó como el sonido hasta extenderse con efectos poco favorables, lo que me obligó a dar no pocas explicaciones. Entre ellas recuerdo con cariño las dadas a Antonio Gades en Sevilla, coincidiendo precisamente con el estreno en España de Fuenteovejuna, el magnífico montaje con que el maestro cerró la trilogía de Zorrilla (Don Juan, 1965), García Lorca (Bodas de sangre, 1974) y ahora Lope de Vega.

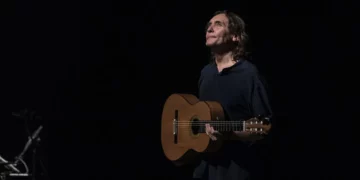

Aquella noche Gades había logrado en el Teatro de la Maestranza una verdadera apoteosis. El público que llenaba el auditorio, todos a una, le premiaron durante varios minutos con palmas por bulerías, agradecido sin duda por aquella nueva conquista decisiva en el terreno de la danza teatral española, con el añadido de que el gran maestro alicantino de Elda rescataba en ésta, con la mayor pulcritud, las pautas de nuestra rica tradición folclórica.

Encontrándome analizando los efluvios de aquel triunfo con el compañero de la crítica Miguel Acal, se acercaron Enrique Pantoja y Manolo Sevilla con el propósito de decirme que Gades quería hablar conmigo. No recordaba en aquel momento en qué crítica había podido molestarle. Y cuál fue mi sorpresa que el interés del “obrero de la cultura”, porque no le gustó que lo saludara anteponiendo el término de maestro, era “remachar la etiqueta” de Paco Vallecillo dándole aún mayor consistencia, siempre que «defiendas la danza como expresión artística, pero sobre todo como Cultura», porque no era partidario de que se sobrepasara «los límites de lo permitido».

Ese modo de valorar la pertenencia cultural, protegida del mismo modo que lo hicieron su maestra Pilar López o su coetáneo Mario Maya, lo tomé como la forja de una identidad cimentada, tan necesaria en el baile flamenco de este tiempo, y que Antonio Gades la mantenía a través de la socialización como fuente de cohesión social, de ahí la importancia que le concedo a rememorar el 20 aniversario de su óbito.

Aquel 20 de julio, ya caída la tarde, encontramos en la que fuera su partenaire, la maestra y amiga Cristina Hoyos, una definición concluyente: «Antonio ha marcado una época, pero si hablamos de innovación, de seriedad, de teatro, de coreografía, pues Gades es el que ha dado el salto de este siglo».

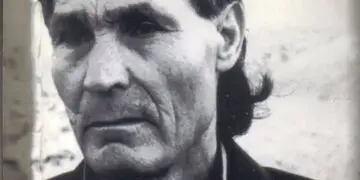

Llegó al baile «para salir del hambre». Pilar López, no más verle en el escenario no sólo lo incluyó en su compañía, «me formó como bailarín y como persona», le inculcó que «lo importante en el baile no era ser mejor que los demás, sino mejor que tú mismo», como me confesó en aquel debut de Fuenteovejuna en Sevilla, y hasta le puso el remoquete artístico. Nacía para la historia Antonio Gades. Mas antes de escalar puestos en la compañía, enriqueció su cuerpo con las sabias enseñanzas de otros maestros, tal que la escuela bolera de Lorca, el zapateado con El Estampío, la farruca de El Gato o la jota aragonesa con Pedro Azorín.

A partir de entonces, ya convertido en el primer bailarín, descubre a Federico García Lorca, lo que le hace decidirse por el flamenco. Nueve años junto a doña Pilar y la idea lorqueña le va calando hondamente hasta 1961, en que abandona la compañía de Pilar López, para debutar un año después como coreógrafo, tanto en Roma como en Spoleto, donde estrenó El retablo de don Cristóbal, de García Lorca, escenificando después El amor brujo, de Falla, en la Scala de Milán.

«España, empero, queda prendida en 1971 con El amor brujo, el montaje con el que cosechó éxito de público y crítica por todo el mundo, para luego, ya en 1973, girar por Cuba, tierra con la que mantenía una estrecha relación desde años atrás»

De Italia a París, donde entra en contacto con artistas e intelectuales franceses, para luego regresar a España a fin de montar su primera compañía, que la hace debutar en Barcelona, dejando ya entrever esa austeridad expresiva que le acompañaría hasta el final de sus días.

Un año después, en 1962, hace el papel de Mojigondo en Los tarantos, la película de Francisco Rovira Beleta que rodó junto a Carmen Amaya, y en 1964 es galardonado con la Medalla de Oro al Mérito Turístico, reconocimiento que lo consagra como el bailaor que trazaría una raya histórica, ejerciendo su maestría incontestables en estilos tan complejos como la seguiriya o la farruca, en los que dejó incontables prosélitos.

Con todo, es en 1965 cuando estrena en Madrid su célebre Don Juan, con libreto de Alfredo Mañas, música de Antón García Abril y decorados de Viola, obra en la que, como dijo Granero, «se da una vuelta de tuerca a la danza española» y con la que, por mor de los textos de Machado, Neruda y Alberti, se enfrenta a la censura del por entonces ministro del Interior, Manuel Fraga Iribarne, lo que explica «que se la cargaran el día de su estreno», según confesó Gades.

La persecución a que se vio sometido le obligó a trabajar en los tablaos madrileños hasta realizar una gira por Hispanoamérica y regresar a España, en 1967, para rodar una versión de El amor brujo, de Rovira Beleta, así como otras películas, trabajos que compaginó con coreografías de encargo y con la presentación de su compañía en París, donde el 21 de abril de 1969 da a conocer a Cristina Hoyos en el Teatro Odeón.

España, empero, queda prendida en 1971 con El amor brujo, el montaje con el que cosechó éxito de público y crítica por todo el mundo, para luego, ya en 1973, girar por Cuba, tierra con la que mantenía una estrecha relación desde años atrás, acrecentando su respaldo al régimen cubano y participando, de forma activa y pública, en contra del bloqueo norteamericano.

Sea como fuere, su primera obra maestra llegaría en 1974 con Bodas de sangre. Se retira un año después de la danza por la condena a muerte de cinco compañeros opositores al régimen franquista, hasta que en 1978 fue nombrado director del Ballet Nacional Español (BNE), cargo en el que se mantuvo hasta el 3 de marzo de 1980 en que, por razones de naturaleza política, el efímero ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva, lo cesó, sucediéndole en el cargo el sevillano Antonio.

El relevo en el BNE posibilitó que algunos de sus componentes, con Antonio Gades, Cristina Hoyos y El Güito a la cabeza, crearan la cooperativa Grupo Independiente de Artistas de la Danza (GIAD), girando por el mundo hasta su disolución, en que Gades inicia su ciclo de películas musicales con Carlos Saura, esto es, Bodas de sangre (1981), Carmen (1983) y El amor brujo (1985), una trilogía en la que, según explicó Saura, «Gades había logrado lo que a mí me parecía imposible, conservar lo popular en el sentido más profundo».

Y así alcanzamos el estreno en París de Fuego (1989) y el de Fuenteovejuna (1994) en la Ópera de Génova, obra colosal que vimos en España en 1995 y que, si bien participó sólo unos minutos extraordinarios, lleva a la cumbre el gran trasunto de su vida, la justicia popular, una constante en su existencia y en sus dolores más íntimos, de ahí el fuerte contenido social e incluso el compromiso político de esta propuesta que erigió un monumento a la solidaridad merced al pueblo llano.

En la conclusión de aquel drama nos dejó el compendio de su legado con la contundente respuesta del pueblo llano a la pregunta de «¿quién mató al Comendador?», clamando con firmeza «Fuenteovejuna, todos a una, Señor». Se fue Gades aquel 20 de julio de 2004 y las velas de la ausencia se apagaron, pero todos a una avivamos su presencia porque lo bien hecho es como el fuego, que no puede ser encubierto. Veinte años después, las huellas que dejó permanecen en la historia.