Los libros de flamenco, la prosa de Azorín y el comercio de cal de Bernardo del Carpio

Novena entrega de FE DEBIDA: memorias flamencas del investigador portuense Luis Suárez Ávila. «Descubrí que los mejores libros sobre flamenco eran los que no trataban de él. Las fuentes estaban en los libros de viajes de extranjeros por España, en los libros de memorias, en las revistas y periódicos antiguos».

Poco a poco me fui haciendo de libros que aparentemente trataban de flamenco. Pero iba de sorpresa en sorpresa. Observaba que sus autores, bien se perdían en descripciones poéticas, sin ninguna sustancia, o bien se distraían en disquisiciones pretendidamente históricas, con claros visos de caprichosas y evidentes tendencias chauvinistas. En general, muchos se amparaban en el enfermizo telón de fondo de la maurofilia rampante, fenómeno denunciado y estudiado por Menéndez Pidal, y alguno optaba por el género de la ciencia-ficción, aunque casi todos estaban escritos con una impropiedad manifiesta y sin citar sus fuentes. En ocasiones, muy bien vestidos de ropajes literarios, aportaban datos ingeniosamente inventados, que inmediatamente eran copiados y recopiados por otros y comenzaban a circular como auténticos dogmas de fe. Eran, lo que yo he llamado después, la obra de trascendentes enredadores. Solamente me convencía, por aquel entonces, la Colección de cantes flamencos de Demófilo de 1881 y sus extraordinarias notas y noticias.

En 1963, la editorial de la Revista de Occidente sacó Mundo y formas del cante flamenco, que firmaban Ricardo Molina y Antonio Mairena. El propio Antonio me llevó un ejemplar al Bar Pinto, lo que le agradecí sorprendido, pues, aunque yo sabía de las reuniones que tenían con frecuencia el poeta del “Grupo Cántico” y el cantaor, no me imaginaba que estuvieran fraguando aquel libro. La aparición de Mundo y formas… y el espaldarazo que supuso, en 1962, el otorgamiento a Antonio Mairena de la III Llave de Oro del Cante se vieron como un hito que, ciertamente, iba a cambiar el rumbo de todo aquello. El libro circuló durante mucho tiempo como imprescindible y novedoso. Sin embargo, con los años fue perdiendo credibilidad, ante hallazgos laboriosamente obtenidos por algunos contados investigadores y el nuevo matiz que iban tomando algunos, pocos, serios estudios sobre flamenco. Pero el prestigio de Antonio Mairena, como cantaor, creció. Su labor como rescatador de antiguas formas del cante, su inquietud por saber y conocer a los que llamábamos “los últimos de Filipinas” nunca la abandonó.

Antonio tenía en su haber el conocimiento de los esquemas y los resortes fundamentales del cante, con los que se movía como pez en el agua. Nunca olvidaré un sucedido. Resultó que Juan Talegas estaba pasando el quinario tratando de cantar una siguiriya que adjudicaba al Loco Mateo. Hacía dos tercios y no conseguía terminarla. De pronto Antonio, tarareándola, sin letra, la acabó. Juan le recriminó que, si la sabía, cómo le había hecho pasar esas fatiguitas. Sin embargo Antonio confesó que no la sabía, pero que esa siguiriya solamente podía acabar así.

Mi casa, por aquellos años, en verano, era visitada por intelectuales, historiadores y artistas de muy alta cota. Cuando no eran Dámaso Alonso y su esposa Eulalia Galvarriato, era Don Luis Morales Oliver. O Don Diego Angulo Íñiguez. O José Luis Tejada. O Don Hipólito Sancho. O Don Manuel Giménez Fernández. O Don Francisco López Estrada. O Don Francisco Morales Padrón. O Don Francisco Sánchez-Apellaniz. O Don Antonio Domínguez Ortiz. O Ginés de Albareda. O Luis Jiménez Martos. O Rafael Guillén. O Juan Antonio Campuzano de Hoyos. O Fernando Quiñones… O Don Juan José Bottaro y Palmer, pintor y escultor que había sido profesor de pintura de mi padre y de mi tío Juan Ávila. O los pintores Francisco Hohenleiter, Juan Miguel Sánchez y Juan Lara… Y, generalmente, mis hermanos y yo estábamos presentes en esas tertulias que se formaban.

Mi padre, desde muy pequeños, nos sometía a nosotros y a nuestros amigos, antes de salir los sábados, a unos impresionantes comentarios de texto que nos proponía y que, casi siempre, terminaban como la comedia de Ubrique. También nos mandaba hacer redacciones sobre temas históricos, para lo que nos facilitaba la bibliografía elemental. O nos leía capítulos de la Historia de El Puerto de Don Hipólito Sancho, o del manuscrito de su propiedad de la Historia de nuestra ciudad de don Juan Miguel Rubio de Espinosa, de 1763.

«El prestigio de Antonio Mairena, como cantaor, creció. Su labor como rescatador de antiguas formas del cante, su inquietud por saber y conocer a los que llamábamos “los últimos de Filipinas” nunca la abandonó»

Yo comencé a tener una prosa endiablada. Entre que me dio por leer El Buscón de Quevedo y las Escenas andaluzas de Estébanez Calderón, y que me vi manejando un vocabulario ciertamente rico, porque no dejaba palabra que no supiera, sin buscar en el diccionario, acabé teniendo unas maneras que resultaban muy complicadas, ampulosas y barrocas, por decirlo de algún modo. José Luis Tejada fue el que me dio la solución: “Desintoxícate con Azorín”. Y así lo hice. Convertí a Azorín en mi autor de cabecera y me llamó la atención su modo de puntuar las frases. Así terminé por tener una prosa normal, pero mía.

De otra parte, mi padre me fue iniciando en la paleografía, para lo que me ponía ejercicios con un legajo que había comprado en un chamarilero de la Plaza. Se trataban de unos autos judiciales para la desvinculación de los bienes de la Asociación Flamenca de San Andrés, fundada por Pedro La O, un cargador a Indias de Flandes. Para la desvinculación de sus bienes y revertir en sus sucesores y causahabientes había que demostrar ser descendientes o colaterales del fundador, por lo que en los autos había unidos documentos originales, partidas y árboles genealógicos desde el siglo XVI. Con eso y con el Manual de paleografía de Muñoz Rivero, publicado en Madrid en 1917, me fui acercando a ese mundo.

Sería por el año 1964 cuando, instado por José Luis Tejada, me propuse hurtar a otras disciplinas los métodos científicos que utilizaban: a la historia, a la filología, a la antropología, a la geografía humana… Di con la teoría de la tradicionalidad de Don Ramón Menéndez Pidal y, sobre todo, aprendí a poner notas a pie de página y a utilizar fuentes fiables. Descubrí que los mejores libros sobre flamenco eran los que no trataban específicamente de él. Las fuentes estaban en los libros de viajes de extranjeros por España; en los costumbristas; en los libros de memorias; en las revistas y periódicos antiguos que caían en mis manos. Muy tímidamente, fui teniendo acceso a archivos municipales, provinciales, parroquiales, incluso al Archivo General de Marina, en El Viso del Marqués, donde conseguí las hojas de servicios de Francisco Lameyer Berenguer, del Cuerpo Administrativo de Marina, e ilustrador de las Escenas de Estébanez, y la de Don Manuel Manrique de Lara, general de Infantería de Marina y el mayor recolector de romances del mundo hispánico. Mucho después, ya de mayor, pude ir al Archivo Histórico Nacional, al de Simancas, e incluso al Archivo de Indias, al que me dio acceso la señorita Rosario Parra, que vivía en Juan Ramón Jiménez, 38, en un piso superior al de mi tía Emilia Suárez.

«Juan Talegas estaba pasando el quinario tratando de cantar una siguiriya que adjudicaba al Loco Mateo. Hacía dos tercios y no conseguía terminarla. De pronto Antonio Mairena, tarareándola, sin letra, la acabó. Juan le recriminó que, si la sabía, cómo le había hecho pasar esas fatiguitas. Y Antonio confesó que no la sabía, pero que esa siguiriya solamente podía acabar así»

No se crea que esto sucedió de un modo inmediato, sino que muy poco a poco, rebelde ante lo que se estaba publicando sobre cante, me fui buscando mis modos y maneras de ir sabiendo, escudriñando y, sobre todo, exponiéndolo de forma que lo que yo opinara no pudiera chirriar a la más sana crítica, siempre avalado por fuentes firmes y tamizado todo por las indicaciones de José Luis Tejada y por las broncas, correcciones y la ayuda, que hoy considero inestimables, de mi padre. Y, una cosa muy importante: con la lectura de documentos antiguos con los que me fui familiarizando, comencé a tener faltas de ortografía. Así, todo lo que escribía, lo repasaba una, dos y hasta tres veces.

Un gran disgusto fue el enterarme de que el archivo del corregidor de El Puerto, donde estaban, al parecer, todas las condenas a las galeras de los gitanos, y estaba depositado en el Juzgado de Primera Instancia de esta Ciudad, fue vendido en 1942 para papel viejo.

Por recomendación de Don José Luis Repetto Betes, historiador y sacerdote de Jerez, amigo de mi amigo, también sacerdote, Juan Carreto Aparicio, me recibió Don Juan Martín Pérez, el párroco de Señora Santa Ana de Triana, que me permitió acceder al archivo parroquial, siempre en presencia y bajo la vigilancia del Mudo de Santa Ana que se sentaba a mi lado. Allí, con muy elementales nociones sobre paleografía, pude ir encontrando noticias sobre los gitanos. Así hallé en 1570 el bautizo de un gitano al que le pusieron Bernardo del Carpio, que se casó en Triana con una Bárbola Fernández y que fueron padres de otro Bernardo del Carpio en 31 de enero de 1616.

También pude hallar a infinidad de gitanos en los libros sacramentales de matrimonios y entierros, que, aunque estantes en Triana, eran de procedencia de Cádiz y los Puertos. Este muestreo se lo cedí a Fernando Quiñones, que sabía que yo lo había hecho. Lo utilizó para la segunda edición de De Cádiz y sus cantes y nunca supe más de esos papeles, hasta que, muerto Fernando, los he dado por desaparecidos.

En Sanlúcar, en el Archivo de la Parroquia de La O, en 1730, encontré otro Bernardo del Carpio, gitano, que estaba casado con Luisa Lutgarda Medrano, también gitana y eran padres de Bernardo del Carpio, nacido el 23 de mayo de 1730, y de dos hijos más: Bartolomé Joseph y Joseph Felipe. También en Sanlúcar, en 1760, hallé en el Catastro de Ensenada a un Bernardo del Carpio, oficial de herrero y esquilador de ganado. En 1783, en el Censo ordenado por Carlos III, en Sanlúcar, otro Bernardo del Carpio, casado con Josefa Valencia son padres de otro Bernardo del Carpio, viudo. En esa misma fecha, la gitana sanluqueña Bernarda del Carpio es madre de un hijo pequeño.

«Y no se me ocurrió otra cosa que preguntarle con el santo y seña de los gitanos: “¿Usted vende cal?”. “Por los cuatro costados”, me respondió. “Pues vamos bien”, le dije, y le añadí que por qué le habían puesto ese nombre a su madre»

También en Sanlúcar, el 7 de septiembre de 1790, un nuevo Bernardo del Carpio aparece en un documento de la Hermandad de la Caridad y Pobres Desamparados.

Pero lo más impresionante es que, un buen día, al cabo de muchos años, con la guía de teléfonos en la mano, estaba yo buscando el número de no sé quién en Jerez y me hallé, de pronto, con lo siguiente: “Carpio del Carpio, B. del / Acebuche, 14, 956311885”. Y me dije: “Aquí llamo yo”. Marqué el número y me salió un señor: “¿Don Bernardo del Carpio?”, pregunté. “No –me dijo–, Bernarda era mi madre, que ha muerto el 4 de septiembre de 1998 con 81 años”. Y no se me ocurrió otra cosa que preguntarle con el santo y seña de los gitanos: “¿Usted vende cal?”. “Por los cuatro costados”, me respondió. “Pues vamos bien”, le dije y le añadí que por qué le habían puesto ese nombre a su madre. Me dijo que era un nombre familiar, que un tío de su madre, a quien querían mucho, se llamaba Bernardo del Carpio y que había uno o dos más en su familia, más antiguos. En efecto, en el Archivo Histórico de Jerez encontré luego al tal tío, en la calle Acebuche, 14, empadronado en 1889, llamado Bernardo del Carpio Medina. Y, en el número 5 de la misma calle, a dos mujeres llamadas Bernardina del Carpio, madre e hija.

De otra parte, José Morón Moroncillo, romancista gitano de El Puerto de Santa María, nacido en 1870, que criaba gallos de pelea, ponía a sus pollos los nombres de Oliveros, Montesinos, Pulgar o Bernardo del Carpio, gallo este último nunca vencido en una pelea y que murió de viejo en Trujillo del Perú.

Todos estos “Bernardos del Carpio”, gitanos, me traen a la memoria hechos tan ilustrativos como la costumbre francesa del siglo XI de poner a los hijos nombres como Roldán, Oliveros o Montesinos, por mor de los cantares de gesta y la adopción por la familia Menéndez Pidal de los nombres de Jimena, Diego o Gonzalo. Por cierto, que cuando nació Diego Catalán Menéndez-Pidal, contaba él, tuvieron la tentación de ponerle de nombre Arnaldos, como el conde del romance.

A medida que iba recogiendo romances a los gitanos, percibí el abrumador número de textos de Bernardo del Carpio que iba encontrando. Los he recogido a Miguel Niño El Bengala, a Pepe Torre, a Jose El Negro, a Alonso, a Juana y a Dolores los del Cepillo, a Gabriela de los Reyes; a Juan de los Reyes Santos El Sopa, a Juan de los Reyes Pastor, a Luisa Pastor Monge, a Agujetas El Viejo, a Manuel Agujeta, a Jeroma La del Planchero, a Ramón Medrano… Fueron once textos de “Bernardo al pie de la torre + Bañando está las prisiones + Entrevista con el Rey” y dieciocho textos de “Bernardo del Carpio, Con cartas y mensajero”, además de otros tres antes recogidos por Manrique de Lara, en 1916, o uno hallado por Don Álvaro Picardo, en 1922. El tema de Bernardo del Carpio, el primero que recogí, es una constante entre los gitanos bajoandaluces.

La devoción de estos gitanos por el héroe del romancero, que gasta su vida pidiéndole a su tío el Rey Alfonso El Casto la libertad de su padre, el conde de Saldaña, preso en el castillo de Luna, les hace incluso adoptar su propio nombre. Bernardo y estos gitanos tienen parejas inquietudes. Bernardo del Carpio está encastrado en las vidas de estos gitanos que, durante generaciones enteras, en memoriales desgarradores, han estado reclamando a los respectivos reyes la libertad de sus padres, esposos, hijos, hermanos, presos, como forzados, en las galeras de El Puerto de Santa María, base e invernadero de las galeras reales de España, Capitanía General de las Costas de Andalucía y Capitanía General del Mar Océano.

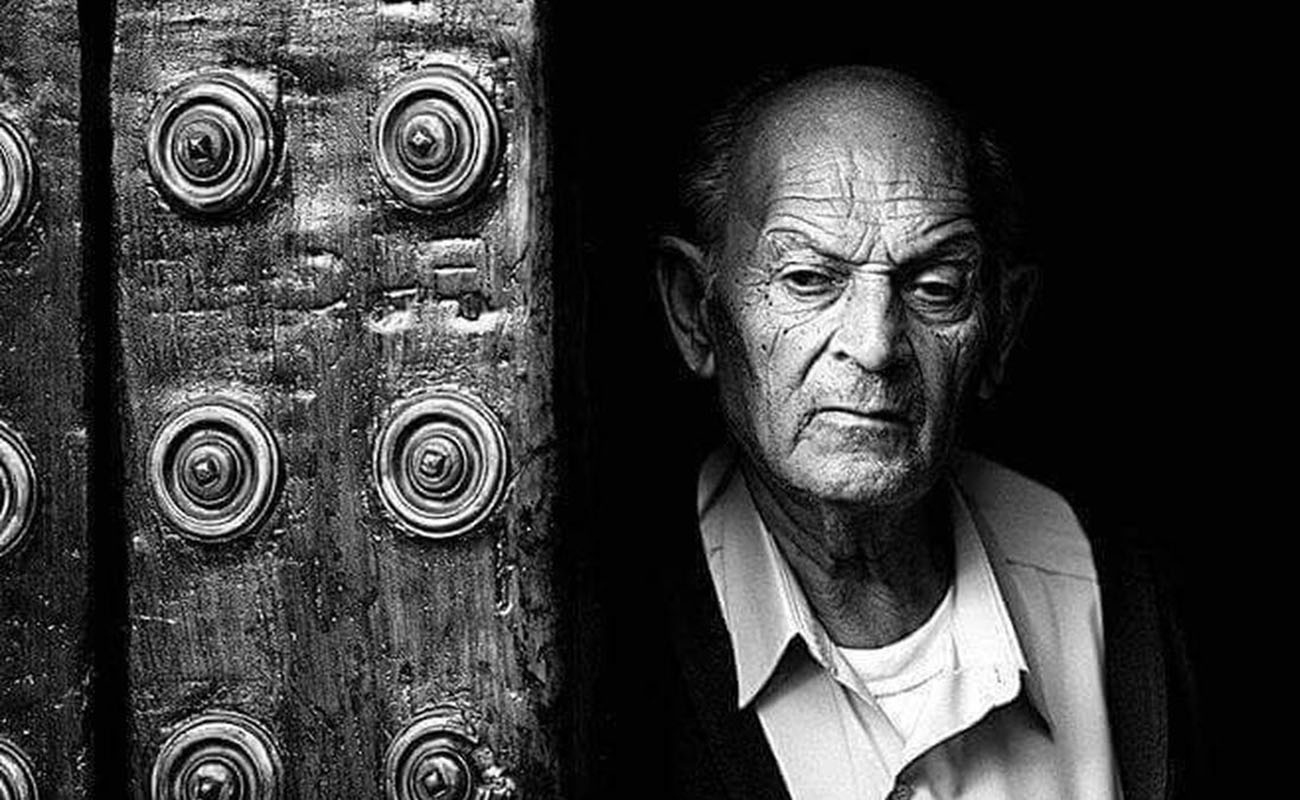

Imagen superior: El Mudo de Santa Ana – Foto Diario de Sevilla