Manolo Sanlúcar sigue enseñando

Cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la desaparición del maestro gaditano, parece oportuno volver sobre su legado: no solo el musical, sino también sobre las ideas y las reflexiones que dejó por escrito

En unas semanas se cumplirá un año del fallecimiento de Manolo Sanlúcar. Nunca deja de sorprender cómo España entierra a sus mejores hombres y sus mujeres sin más, rindiendo en el mejor de los casos algún costoso homenaje, pero pasando página con sospechosa urgencia. Craso error el de dar por aprendida las lecciones de un músico como el gaditano solo porque tenemos sus discos más o menos a mano, o podemos reproducir algunas de sus falsetas; craso error el de no atender a su ejemplo ni profundizar en sus ideas. Porque la muerte, para personalidades de este tamaño, no es nunca colofón de nada, sino casi el principio: es ahora cuando podemos empezar a comprender realmente a los maestros –sucede lo mismo con Paco de Lucía– con la justa perspectiva, dejando que se revelen nuevos aspectos de su genio a la luz de los tiempos presentes.

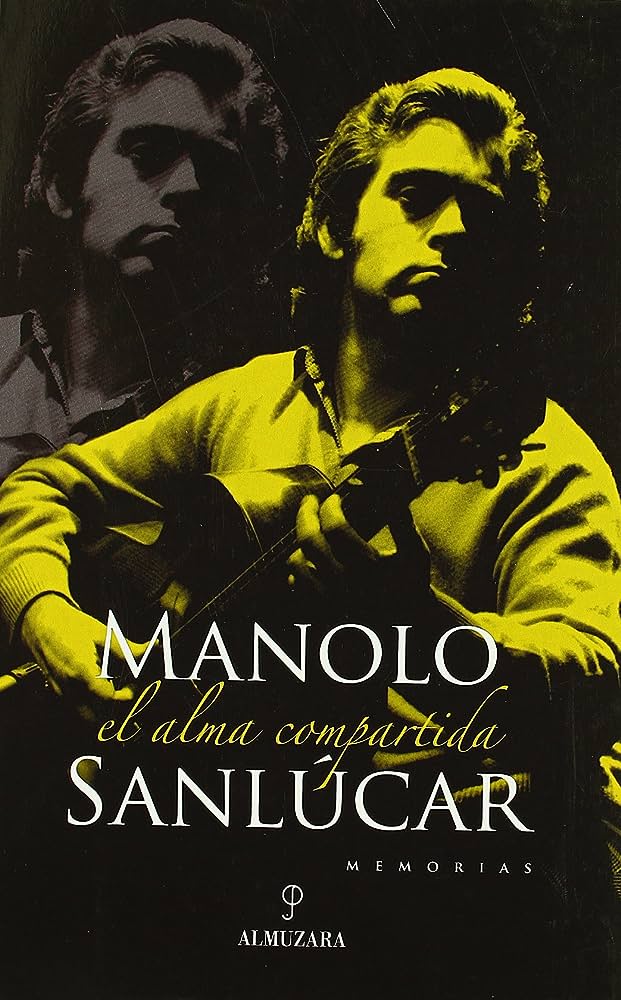

Este extraño verano, el primero sin Manolo Sanlúcar, parece una buena ocasión para volver sobre las páginas de El alma compartida, el volumen de sus memorias publicado en 2007. Y lo primero que sale al encuentro del lector es el recuerdo de una infancia marcada por el hambre y la miseria, la misma de la que emergieron muchos de nuestros talentos mejores. “Un dolor y una humillación para quienes la sufren, y una vergüenza para quienes la permiten o la provocan”, dice. Ante el afán de tener, tan insaciable en nuestros días, el autor evoca una dignidad que ha sido también un patrimonio de los buenos flamencos, sabedores de que las machadianas monedas del alma valen más que el vil metal que guardan las alcancías.

Repasa también Manuel Muñoz su genealogía, mezcla de árabes, gitanos de Jerez, judíos conversos y hasta de sangre gallega, de la que “solo podía esperarse soñadores y majaretas”. Lo que, dicho de otro modo, viene a recordarnos que la identidad andaluza y flamenca, si existe, es lo más impuro y mestizo que se pueda concebir, y que esa impureza es fuente de riqueza y motor de nuestros sueños y quimeras, y por tanto un tesoro a proteger de cualquier fundamentalismo, ya sea religioso, territorial, racial o musical. “El alma de nuestro pueblo”, apostilla, “se define así por la espiritualidad que comparte, más que por la geografía que ocupa”. Amén.

En medio de sus anécdotas de los tiempos de iniciación, también desliza reflexiones de plena vigencia, como la idea de éxito y rendimiento económico relacionada con la profundidad y la trascendentalidad de lo que se hace. “No suelen ser los cantaores más profundos quienes cosechan más éxitos, pareciendo pues que tendría que verse este accidente como una injusticia, cuando a mi juicio no lo es. Porque aquello que el [gran] público no sabe reconocer es, justamente, el valor que el artista atesora. Y ser elegido por los dioses para esta posesión es por sí mismo premio tan alto, que nada más importante puede sumársele”. Una enseñanza tan simple y tan despreciada en el malherido, pero voraz, mercado discográfico.

«Si algunos gobernantes, en lugar de creer que el Hombre es un estómago, pensaran que es un alma, incluirían otras propuestas donde la juventud pudiera elegir»

“El Arte es un dios al que hay que servir, y no servirse de él como de una meretriz que nos complazca”, escribe más adelante, y unas páginas después envía un recado a los responsables institucionales: “Si algunos gobernantes, en lugar de creer que el Hombre es un estómago, pensaran que es un alma, incluirían otras propuestas donde la juventud pudiera elegir”.

El alma compartida es un texto de cierta densidad, que quiere ser ordenado sin lograrlo del todo, rico en detalles y también en digresiones. A veces se expresa como un contador de historias de bazar árabe, otras como un estoico, ayudado por aquel psiquiatra que le dijo que no debíamos esperar de la vida “ni una coca-cola”, o como un sabio zen. Habla de su pasión taurina, que convirtió en una de las más fabulosas grabaciones jamás registradas en nuestro país. De su cultivo de la lectura y la pintura. De su difícil relación con Dios, de quien acabó renegando. De la cruel pérdida de su hijo… Son casi 500 páginas que nos permiten continuar la conversación con Manolo Sanlúcar, como seguimos haciéndolo cuando escuchamos Medea o Locura de brisa y trino.

Una anécdota para terminar, que no todo el mundo conoce. En aquellos años de privaciones, el pequeño Manuel estuvo a punto de morir de una pulmonía. Su padre, desesperado creyendo que el chaval no vería la luz del día, le dio unas friegas de alcohol en el pecho combinadas con paños calientes, para lo cual se sirvió de la bayeta con que limpiaba la guitarra. Para asombro del médico que lo había desahuciado, los pulmones del niño sanaron. “¿Cómo no iba a estar marcado, predestinado para ser guitarrista si, con todo el calor y el amor del mundo, habían incrustado en mi pecho el alma de la guitarra?”, se preguntaba.

Aunque, para ser realistas, tal vez no baste restregarse una bayeta para ser Manolo Sanlúcar.